Rarität des Monats Juni 2014

Die Auswahl an Berlin-Filmen, die in den Kinos wie im Fernsehen läuft, wird immer kleiner. Das Filmbild der Stadt wird dementsprechend von immer weniger Werken geprägt. Und immer mehr Berlin-Filme, darunter auch bedeutende, geraten in Vergessenheit.

Deshalb und um zu zeigen, daß Berlin-Film-Katalog nicht nur auf Geld wartet, gibt es den Jour fixe des selten gezeigten Berlin-Films: Seit Juni 2012 wird jeweils am zweiten Montag im Monat im Brotfabrikkino eine Berlin-Film-Rarität präsentiert.

Vom 5.-7. und vom 9.-11. Juni 2014 um 19.30 Uhr lief

Das Mädchen aus dem Fahrstuhl

DDR 1990 – 96 Min. (2617 m) – 35 mm (1:1,37) – Farbe

Regie: Herrmann Zschoche. Buch: Gabriele Herzog nach ihrer gleichnamigen Erzählung. Dramaturgie: Hasso Hartmann. Kamera: Dieter Chill. Szenenbild: Marlene Willmann. Kostüme: Inken Gusner. Masken: Kurt Adler, Deli Köthke. Schnitt: Monika Schindler. Musik: Johannes Schlecht. Ton: Günter Witt, Wolfgang Grossmann. Tonmischung: Helga Kadenbach. Kameraassistenz: Peter Bernhardt, Waltraut Pathenheimer. Beleuchtungstechnik: Peter Meister. Bauausführung: Norbert Günther, Frank Born. Bühnenmeister: Günter Hartmann. Requisiten: Dietmar Scheer. Regieassistenz: Cornelia Grasme, Alexander Zschiedrich. Aufnahmeleitung: Frank Lamla, Bernd Marx, Rudi Korte.

Darsteller: Barbara Sommer, Rolf Lukoschek, Henry Schröder, Diane Damerau, Stefanie Wegener, Alexandra Falkner, Thomas Grimm, Oliver Fischer, Matthias Hühne, Wolfgang Ullrich, Frieder Uhlmann, Jan Opoczynski, Christian Anders, Michelle Herrmann, Philipp Tietz, Karin Gregorek, Monika Lennartz, Rita Feldmeier, Hanns-Jörn Weber, Maximilian Löser, Martin Seifert, Stefan Martin Müller, Karin Reif, Gerd Grasse.

DEFA-Studio für Spielfilme, Gruppe Roter Kreis. Produktion: Ralph Retzlaff.

Erstverleih: Progress.

Erstaufführung: 10. Januar 1991, Berlin, Filmtheater Felix.

Projektion einer 35-mm-Kinofilmkopie.

Frank ist braver Sohn eines Funktionärsehepaars, hochbegabter Musterschüler, FDJ-Sekretär. Doch dann lernt der Zehntklässler eine Gleichaltrige kennen, die in seinem Hochhaus in sehr viel weniger privilegierten Verhältnissen lebt. Er verliebt sich, stellt Fragen, das kleine Rädchen im Getriebe der DDR mag nicht mehr reibungslos funktionieren. Frank lernt schnell, was passiert, wenn man das Gerede von der „sozialistischen Demokratie“ ernstnimmt und man das SED-System durch konstruktive Kritik verbessern möchte. – Der letzte Kinofilm des erfolgreichen DEFA-Regisseurs Herrmann Zschoche („Sieben Sommersprossen“, „Und nächstes Jahr am Balaton“, „Bürgschaft für ein Jahr“, „Insel der Schwäne“, „Karla“) spielt und entstand hauptsächlich auf der Fischerinsel und in deren Umgebung. Bei seiner Erstaufführung Anfang 1991 wurde das von talentierten jungen Laiendarstellern getragene Werk kaum mehr beachtet, ist bis heute weitgehend unbekannt geblieben, nur sehr selten zu sehen und auch noch nicht auf DVD erhältlich.

Unser Flyer zu diesem Film. Sie dürfen ihn gern herunterladen, ausdrucken, verteilen oder einrahmen und an die Wand hängen.

Weitere Informationen hier.

Etwas für das Leben gelernt

Als „Das Mädchen aus dem Fahrstuhl“ im Januar 1991 seine Uraufführung erlebte, wurde der der Film wenig beachtet. Das mag daran liegen, daß man damals – unmittelbar vor dem Krieg gegen den Irak zur Befreiung des von diesem besetzten Kuwait – andere Sorgen hatte. Mit Sicherheit liegt es auch daran, daß sich in den anderthalb Jahren zuvor die Ereignisse in Berlin, Deutschland, Europa überstürzt hatten. Ostdeutsche Filme, die sich – nach dem Ende der SED-Diktatur Ende 1989/Anfang 1990 – endlich offen mit den Problemen und Fehlentwicklungen in der DDR auseinandersetzen wollten, wurden häufig als zu zaghaft oder schlicht überholt betrachtet, als sie dann im Laufe des Jahres 1991 – also bereits nach der Wiedervereinigung – in die Kinos kamen.

So erging es auch „Das Mädchen aus dem Fahrstuhl“, an dem noch etwas bemerkenswert, weil typisch ist: Es stellte sich heraus, daß dies der letzte Kinofilm von Herrmann Zschoche war. Zschoche, Jahrgang 1934, war mit Arbeiten wie „Sieben Sommersprossen“, „Und nächstes Jahr am Balaton“, „Bürgschaft für ein Jahr“ oder „Insel der Schwäne“ einer der bekanntesten und kommerziell erfolgreichsten Spielfilmregisseure der DEFA gewesen, wobei es in seinen Filmen auch immer wieder kritische Töne zur gesellschaftlichen Realität in der DDR gegeben hatte – soweit dies unter den Bedingungen der SED-Diktatur möglich gewesen war. Wie praktisch alle anderen Spielfilmregisseure der DEFA konnte er sein Schaffen in der Bundesrepublik jedoch nur sehr eingeschränkt fortsetzen, was hieß: Er durfte noch Sachen fürs Fernsehen inszenieren, aber keinen einzigen Kinofilm mehr. Wie es der westdeutschen und West-Berliner Filmbranche nach 1990 offenkundig gelang, sich die neue Konkurrenz vom Hals zu halten, ist ein Kapitel, das noch zu erforschen wäre.

Wer „Das Mädchen aus dem Fahrstuhl“ sieht und weiß, daß der Film auf einem gleichnamigen Buch beruht, das 1985 im Ost-Berliner Verlag Neues Leben erschien ist, wundert sich: So ein Stoff soll schon 1985 in der DDR veröffentlicht worden sein? In dem Jahr, in dem Gorbatschow erst an die Macht gekommen war? Außerdem gehörte die DDR doch zu jenen Staaten, in denen die herrschenden Betonköpfe den Bestrebungen nach offenen Diskussionen, Reformen, Liberalisierung bestenfalls widerwillig ein wenig nachgaben!

Des Rätsels Lösung findet schnell, wer sich die literarische Vorlage – einen schmalen Band, der selbst heutigen Maßstäben, wo ja schon hundertfünfzigseitige Geschichten als „Roman“ verkauft werden, eher eine Novelle oder eine Erzählung ist – besorgt: Darin werden zwar ein paar kleine Aufsässigkeiten geschildert – etwa wie viele Schüler im Klassenraum, statt dem Unterricht zu folgen, einfach irgendwelche Bücher oder Zeitschriften lesen. Aber die – größtenteils stumme – Rebellion des sechzehnjährigen Protagonisten Frank Behrendt besteht vor allem darin, daß er nicht mehr der Klassenprimus, pflegeleichte Musterschüler, perfekt funktionierende Sohn sein will, der allen anderen stets als Vorbild dargestellt wird, und dies, obwohl er sich gar nicht anstrengen muß, um diesen Status zu erlangen. Zudem wurmt ihn, daß sich alle anderen auf seine Leistungen – nicht zuletzt im Bereich der „gesellschaftlichen Aktivitäten“ – stets verlassen, um sich selbst nicht engagieren zu müssen. Frank will’s nicht mehr richten, er übt Arbeits- und Leistungsverweigerung – und das in der für seinen weiteren Lebensweg wichtigen zehnten Klasse.

Der – wenn man so will „politische“ – Konflikt bricht im Buch, das 128 Seiten zählt, erst auf Seite 109, 110 auf. Dementsprechend wird er sehr viel schneller und weit weniger dramatisch abgehandelt als im Film. Da sich das Geschehen dort anders entwickelt, „spoilert“ man nicht, wenn man berichtet: Viel mehr als seine Rebellion gegen das Schulsystem interessiert Frank im Buch sein Verhältnis zu Regine, jenem „Mädchen aus dem Fahrstuhl“, mit dem es übrigens im Buch nicht mal zum Sex kommt. Am Ende wird Regine – auch noch an ihrem Geburtstag – von der eifersüchtigen „Klassenkönigin“ Sybille vor der ganzen Klasse beleidigt und gedemütigt, sie läuft davon. Frank begegnet ihr – ohne daß sie es bemerkt – erst am Nachmittag in einem Café am Fernsehturm wieder, wo sie aufgetakelt mit zwei Ausländern sitzt, zu denen sie später ins Auto steigt. Als sie im heimischen Treppenhaus auf den dort wartenden Frank trifft, ist ihre Kleidung zerrissen, er ohrfeigt sie und nennt sie „Hure“. Das ist das Ende ihrer Beziehung. Die Lösung für Franks schulische und daraus folgend berufliche Laufbahn wird dann – ganz anders als im Film – von der Schule quasi verordnet, Frank fügt sich dem schnell und ist letztlich recht froh, daß er aus Berlin wegkommt. Eine Unterschriftensammlung gibt es in dem Buch ebenso wenig wie aufmuckende Lehrer.

Seinem Ruf als Spezialist für Jugendthemen wurde Herrmann Zschoche also auch mit diesem Film wieder gerecht. Damit, gesellschaftliche Probleme am Beispiel der Schule abzuhandeln, wiederholte Zschoche zugleich etwas, das er schon in seinem Frühwerk „Karla“ fünfundzwanzig Jahre zuvor getan hatte. Dieser Streifen gehörte ja zu jenen, die vom berüchtigten 11. Plenum des ZK der SED – dem „Kahlschlagplenum“ – Ende 1965 verboten worden waren und die erst nach dem Ende der Diktatur wieder aus dem Giftschrank geholt werden konnten. „Karla“ ist wohl einer der besten dieser Filme, auch wenn er zu lang und vor allem zu geschwätzig ist – typisch für die damalige Zeit (beileibe nicht nur im Osten), man hatte vieles zu bereden. Die Titelfigur ist eine junge, ambitionierte Lehrerin, gespielt von Jutta Hoffmann, die in der Provinz ihre erste Stelle antritt. Daß die Schüler ihr und der Obrigkeit nach dem Mund reden, gleichgültig das sagen und schreiben, von dem sie längst gelernt haben, daß man es von ihnen hören möchte, will sie bald nicht mehr akzeptieren. Karla fordert ihre Schüler auf, selbständig zu denken, sich eine Meinung zu bilden und diese auch zu äußern. Das geht nicht lange gut – der von der unfehlbaren Partei gewünschte Zustand wird rasch wiederhergestellt, reibungsloses Funktionieren und bequemes Mitlaufen wird belohnt, eigenständiges Denken bestraft.

Dies sind Schlüsselszenen, denn tatsächlich benahmen sich die Betonköpfe in der SED wie jemand, der sich selbst eine Geburtstagskarte schreibt, diese beiseite legt und sich zwei Minuten später überrascht und beglückt freut, daß ihm jemand eine Geburtstagskarte geschrieben hat. Margot Honecker beispielsweise – über ein Vierteljahrhundert lang für das Bildungs- und Erziehungswesen der DDR verantwortlich – rätselte noch in ihrem letzten Fernsehinterview vor wenigen Jahren, wie plötzlich, im Sommer und Herbst 1989, solch eine Unzufriedenheit in der DDR herrschen konnte, wie doch noch im Frühjahr bei den „Kommunalwahlen“ – deren Ergebnisse die SED sogar fälschen mußte, obwohl es DDR-typisch praktisch gar nichts zu wählen gegeben hatte – die üblichen neunundneunzig Prozent zugestimmt hatten.

Während das Buch „Das Mädchen aus dem Fahrstuhl“ – zumindest so, wie es 1985 erschienen ist – so tut, als ginge es vor allem um pubertäre und private Probleme, mit ein bißchen Selbstfindung, Aufsässigkeit und mit Ungeschicklichkeit im Umgang mit der ersten Liebe, zeigt der Film vor allem eindrucksvoll und exemplarisch, wie in der DDR konstruktive Kritik schnell als „Verleumdung“ des Staates oder als „staatsfeindliche Hetze“ diffamiert, abgebügelt, auch bestraft wurde. Im Film lernt Frank schnell und schmerzhaft etwas über und damit für das Leben im doktrinären Sozialismus: Wie rasch aneckt und größte Probleme bekommen kann, wer das Gerede von der „sozialistischen Demokratie“ ernstnimmt.

Die Stasi überwachte und verfolgte ja in ihren letzten Jahrzehnten vor allem Menschen, die den Sozialismus in der DDR nicht etwa beseitigen wollten (solche Leute, wie einen Franz-Josef Strauß, hofierte die SED am Ende eher), sondern die den Sozialismus verbessern wollten – zum Schluß, 1988/1989, konnte man sie auch gar nicht schnell genug aus dem Land treiben.

Es wird inzwischen gern vergessen, wie viele Menschen gerade am Ende der SED-Diktatur vor die Wahl gestellt wurden, entweder sofort auszureisen oder ins Gefängnis gesteckt zu werden. Von jenen Marxisten, die so gern von „Gesetzmäßigkeiten“ redeten, aber offenbar eine Gesetzmäßigkeit nicht erkannt hatten: Wenn man Probleme konsequent ignoriert, verschwinden sie nicht etwa, sondern übermannen einen irgendwann. Die DDR ist insofern ganz „gesetzmäßig“ an ihrer Reformunfähigkeit zugrunde gegangen, derentwegen 1989/1990 nicht nur die ökonomische Basis für weitere gesellschaftliche Experimente aufgebraucht war, sondern auch das Vertrauen eines Großteils der Bevölkerung in die Reformierbarkeit dieses Systems.

Fünfundzwanzig Jahre nach dem Mauerfall jedoch zeigt nicht nur die selektive Erinnerung ihre Wirkung, sondern jene Nostalgie, die Vergangenes – und erst recht die eigene Jugend – in güldenem Licht erscheinen läßt. Da hört man, auch von Prominenten, wie schön und ruhig das Leben in der DDR doch war – und fragt sich, warum dann zum Schluß so viele Menschen dieses Paradies verlassen wollten. So viele, daß andere den Mut faßten, durch Proteste und Demonstrationen, die keineswegs ohne persönliches Risiko waren, endlich Veränderungen zu erzwingen.

Im Buch „Das Mädchen aus dem Fahrstuhl“ erfährt man übrigens, daß man in der DDR auf die zum Abitur weiterführende Schule nur als Einser-Schüler gehen konnte, und wer Kindergärtnerin werden wollte, mußte einen Notendurchschnitt von zwei vorweisen. Und natürlich politisches Wohlverhalten. Soviel zu der inzwischen gern beschworenen Chancengleichheit in der DDR und dem dort angeblich so herrlich ungehinderten Zugang zu Bildung. Man sollte wohl gerade Filme wie diesen – der übrigens bis heute nicht auf Video erschienen ist – wieder häufiger zeigen, zumal wenn sie nicht von bösen Wessis gemacht wurden, sondern von DDRlern.

Dabei zeigt die Produktionsgeschichte von „Das Mädchen aus dem Fahrstuhl“ – wie jene manch anderer, 1991 uraufgeführter und dann als „überholt“ abgetaner DEFA-Produktion –, wie weit die Erosion der Diktatur im Laufe des Jahres 1989 schon vorangeschritten war: Drehbeginn war im Dezember 1989 gewesen, das Filmprojekt also noch vor dem Sturz Honeckers und der Öffnung der Mauer entwickelt und wohl auch genehmigt worden.

Und im Westen ist alles knuffig? Tatsächlich hätte die Geschichte von „Das Mädchen im Fahrstuhl“ dort nicht geschehen können, könnte es heute – wo die sozialen Gegensätze und die Abgrenzung „besserer“ Kreise (oder jener, die zu diesen zählen wollen) immer stärker werden – schon gar nicht mehr. Denn Franks privilegierte Familie und Regines problembeladene würden kaum in einem Haus wohnen. Und natürlich würden die beiden Jugendlichen auch nicht auf die gleiche Schule gehen.

Ähnlichen Ärger wie an der „Polytechnischen Oberschule“ der DDR könnte Frank mit seiner Kritik natürlich auch an einem konservativen bundesdeutschen Gymnasium bekommen, zum Beispiel in Süddeutschland. Dies um so mehr als Gestalten wie die im Film zu sehende Direktorin 1989 womöglich nur einen kurzen Karriereknick erlitten haben: Diese Sorte von Borstenvieh paßt sich erfahrungsgemäß jeder Obrigkeit und Ideologie problemlos an und wird entsprechend gern in jedem System verwendet. Zudem wird Franks – eigentlich ganz kleine – Rebellion von der Dame offenbar als Angriff auf ihre Person, mindestens aber auf ihre Autorität gewertet.

Wenn derlei Eitelkeiten grauer Funktionäre keine Rolle spielen sollten, vermag man sich gut vorzustellen, wie der „Fall Behrendt“ in der Bundesrepublik gelöst würde (so man ihn nicht einfach ignorieren könnte): Man würde diskutieren. Am besten in großer Runde. Vielleicht Arbeitsgruppen einrichten. Papiere entwickeln. Spätestens nach vier Wochen wäre das allgemeine Interesse an dem Thema schon deutlich geschrumpft. Und nach einigen weiteren Monaten des Erörterns der von Frank aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen (welche eine Schule allein ohnehin nicht lösen kann und die inzwischen kaum noch jemanden kümmern würden, schon gar nicht sich auf Abschlußprüfungen vorbereitende Pennäler), wäre das Schuljahr zu Ende und die Zehntkläßler samt Frank wären weg.

Eine elegante Lösung – und auch viel effizienter als wie die nicht so cleveren Kommunisten dauernd mit Kanonen auf Spatzen zu schießen: Niemand wurde unterdrückt, jeder konnte frei reden, sich engagieren, entfalten. – Wobei die Autoritäten darauf vertrauen durften, daß der Protest am Ende (wieder einmal) im Sande verläuft und sich doch nichts ändert. (Gut, daß wir darüber geredet haben!)

Aber selbst wenn Frank auch in der Bundesrepublik gemaßregelt würde: Eine widerliche Schuldirektorin kann dort das Leben eines Heranwachsenden nicht so leicht, erfolgreich und dauerhaft ruinieren wie sie es in der DDR konnte. Frank könnte eine andere Schule finden, im schlimmsten Falle in einem anderen Bundesland, um Abitur zu machen. Im westlichen, nun gesamtdeutschen System gibt es – nicht nur im schulischen Bereich – bedeutend mehr Möglichkeiten, der Obrigkeit auszuweichen. Und das ist einer der vielen Gründe, weshalb dieses System nicht unbedingt gut ist, aber zweifellos besser.

J.G.

.

Quellen der filmographischen Angaben: http://www.filmportal.de/film/maedchen-aus-dem-fahrstuhl_eb95b322dad0482494ffe64c1bb75055(besucht am 25.5.2014; Filmlänge, Filmformat, Erstaufführung), Originalvorspann (alle weiteren Angaben).

Bilder: DEFA-Stiftung/Dieter Chill, Waltraut Pathenheimer.

Rarität des Monats Mai 2014

Die Auswahl an Berlin-Filmen, die in den Kinos wie im Fernsehen läuft, wird immer kleiner. Das Filmbild der Stadt wird dementsprechend von immer weniger Werken geprägt. Und immer mehr Berlin-Filme, darunter auch bedeutende, geraten in Vergessenheit.

Deshalb und um zu zeigen, daß Berlin-Film-Katalog nicht nur auf Geld wartet, gibt es den Jour fixe des selten gezeigten Berlin-Films: Seit Juni 2012 wird jeweils am zweiten Montag im Monat im Brotfabrikkino eine Berlin-Film-Rarität präsentiert.

Am 12. Mai 2014 um 19 Uhr (hierzu begrüßten wir als Gast Peter Voigt) und vom 15.-18. Mai 2014 um 19.30 Uhr lief

Dämmerung – Ostberliner Bohème der fünfziger Jahre

D 1993 – 98 Min. (1070 m) – 16 mm (1:1,37) – Farbe

Regie, Buch, Schnitt: Peter Voigt. Kamera: Christian Lehmann. Kameraassistenz: Felix Schumann. Ton: Jürgen Abel. Mischton: Holger Rogge. Licht: Rüdiger Fabian. Projektion: Manfred Nieber. Fotografien: Ulrich Wüst. Titel: Moser + Rosié. Produktionsleitung: Herbert Kruschke. Herstellungsleitung: Rainer Ackermann. Musikberatung: Nina Sandow. Dramaturgische Beratung: Christlieb Hirte. Redaktion: Beate Schönfeld, Hans von Brescius. Regieassistenz: Andreas Goldstein. Musik: Chopin, Ravel, Messiaen, Sandow, Eisler, Knaup/Brecht, Mozart. Zitate: Kierkegaard, Carroll, Chamisso, Kafka. Kunst: Bacon, Ebeling, Tumarkin, Cremer.

Produktion: Brandenburger Filmbetrieb und Dokfilm Babelsberg GmbH.

Peter Voigts 1993 entstandene dokumentarische Collage erinnert an die kleine Szene von Künstlern und Lebenskünstlern, die sich in den Kindertagen der DDR zwischen Bahnhof Friedrichstraße und Oranienburger Tor gebildet hatte. 1933 geboren und Meisterschüler von Bertolt Brecht, war der spätere DEFA-Regisseur Voigt selbst Teil dieser Szene. Mit den Erinnerungen von Zeitzeugen, darunter Prominenten wie die Schauspieler Stefan Lisewski und Dieter Knaup, der Bildhauer Werner Stötzer, die Journalistin Jutta Voigt, die Brecht-Tochter Barbara und ihr Mann und Schauspielerkollege Ekkehard Schall und auch der berühmt-berüchtigte Medieneinpeitscher Karl-Eduard von Schnitzler (von dem als einzigem gezeigt wird, wie er aufsteht und aus dem Bild geht), ergeht er sich in „Dämmerung“ jedoch nicht in Nostalgieseligkeit. Vielmehr ist der Film eine sehr geschickte, betont bruchstückhafte Montage von zeitgenössischen Bild-, Ton- und Textdokumenten mit den Zeitzeugen-Berichten, bei denen Voigt auch demonstriert, daß man ihnen nicht blind trauen darf, weil Erinnerung immer auf Konstruktion beruht: „Dämmerung“ zeigt Erinnerung als Bewußtseinsstrom, behandelt nicht nur ein weitgehend vergessenes Stück Berliner Stadt- und Kulturgeschichte, sondern ist auch eine Reflektion über das Erinnern und das Vergessen. Ein künstlerisch herausragender Film, der jedoch leider nur sehr selten zu sehen und bislang auch nicht auf DVD verfügbar ist.

Unser Flyer zu diesem Film. Sie dürfen ihn gern herunterladen, ausdrucken, verteilen oder einrahmen und an die Wand hängen.

Erinnerung als Bewußtseinsstrom und die Frage, was bleibt

Bohème im Sozialismus? Kann es das überhaupt geben? Zumindest gab es eine kleine Szene von Künstlern und Lebenskünstlern, die sich in den fünfziger Jahren in einigen Lokalen – Pressecafé, Hajo-Bar, Möwe, Esterhazy-Keller, Koralle – zwischen Invalidenstraße und Bahnhof Friedrichstraße traf, mit dem Berliner Ensemble als Epizentrum. Man war jung, hielt sich für Avantgarde, trank viel, schwadronierte noch mehr, die wenigen Frauen waren vor allem dazu gedacht, sich von den Herren der künstlerischen Schöpfung beeindrucken zu lassen.

Peter Voigt, Jahrgang 1933, Meisterschüler beim 1956 verstorbenen Bertolt Brecht, zählte selbst zu diesem Kreis. 1993 drehte er darüber diesen Film, den ich zum ersten Mal vor rund zwanzig Jahren im MDR gesehen habe, vermutlich, als er seine Erstausstrahlung erlebte. Von daher hatte ich den Film als interessant und auch als formal recht gelungen im Gedächtnis.

Nun ist man manchmal von einem Film, der einem gut gefallen hat, enttäuscht, wenn man ihn nach längerer Zeit wiedersieht. Bei „Dämmerung“ war es umgekehrt: Als ich ihn wiedersah, um zu prüfen, ob er etwas für unsere kleine Reihe mit Berlin-Film-Raritäten sein könnte, fand ihn noch besser, als ich ihn in Erinnerung hatte.

Ich denke, das liegt nicht nur an der hohen Qualität der Gestaltung durch Peter Voigt, sondern auch an dessen Haltung. Wie würde eine Dokumentation wie „Dämmerung“ gemeinhin aussehen, erst recht heutzutage, angesichts der Veränderungen, die in diesem Genre in den letzten zwanzig Jahren um sich gegriffen haben?

Käme es ganz dicke – der Knoppisierung des Dokumentarfilmschaffens sei dank – würde man historisches Geschehen von Laiendarstellern klischeehaft nachäffen lassen, wenn es um Vorgänge aus der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts geht gern in braunstichigen oder gar schwarzweißen Bildern. In jedem Falle aber würde man die Auskunft gebenden Zeitzeugen vor die üblichen Bücherregale oder die durch ein Schlaglicht erhellte schwarze Wand setzen. Und man würde ihre Aussagen – so es sich nicht um offenkundige Lügen handeln würde oder sie politisch extrem eingefärbt wären – als absolute, unumstößliche Wahrheit behandeln, die man nicht nur nicht zu hinterfragen braucht, sondern eigentlich auch nicht hinterfragen darf, als Filmemacher so wenig wie als Zuschauer: Der Zeitzeuge hat immer recht, insbesondere wenn er hübsche Anekdoten erzählt und von den Gefühlen spricht, die er vor zwanzig, vierzig oder gar sechzig Jahren in einem bestimmten Moment – angeblich – hatte. Denn das wirkt so schön menschlich, spricht den „Bauch“ an statt den „Kopf“ und paßt damit hervorragend zu der durchgreifenden Boulevardisierung der Medien, die in den letzten Jahren stattgefunden hat.

Wer sich hingegen noch die Mühe machen möchte zu denken, weiß: Erinnerung beruht stets auf Konstruktion, ist selektiv, verzerrt, auf verschiedenste Weise verfälscht, sei es bewußt oder auch unbewußt. Das Gedächtnis vermengt manches, auch Selbsterlebtes mit nur Gehörtem, Gelesenem, womöglich im Kino oder im Fernsehen Gesehenem, tilgt – vermutlich schon aus Selbstschutz – Unschönes, füllt Lücken mit Zusammengereimtem. Mir persönlich ist das so richtig bewußt geworden, als ich einmal in alten Tagebüchern gestöbert habe und dort Dinge deutlich anders geschildert fand, als ich sie in Erinnerung gehabt hatte. Ich gehe davon aus, daß nicht meine Aufzeichnungen, sondern meine Erinnerungen trügen. Wenn ich mich aber schon nach rund fünfzehn Jahren so falsch erinnert habe – wie soll das dann erst einmal sein, wenn man an Dinge denkt, die dreißig, vierzig, fünfzig Jahre oder noch länger zurückliegen?

Wenn Peter Voigt in „Dämmerung“ zeigt, wie Werner Stötzer sich – und zwar vehement! – falsch an John Heartfields Hund erinnert, dann ist das keine Besserwisserei, sondern macht eben deutlich, wie wenig dem Gedächtnis zu trauen ist. Eine meiner liebsten Sequenzen in dem Film ist denn auch jene, in der wichtige Figuren der fünfziger Jahre per Untertitel falsch benannt werden – bis auf eine Ausnahme. So kann sich eben alles im Laufe der Zeit verwirren.

Wie in anderen seiner Filme, die ebenfalls, womöglich nicht zufällig, viel zu selten zu sehen sind – ich nenne als Beispiele nur „Stein schleift Schere“, „Knabenjahre“ oder „Metanoia“ –, zeigt Peter Voigt in „Dämmerung“ Erinnerung als Bewußtseinsstrom: Seine geschickte Montage von Zeitzeugenberichten, Texten, Tönen, Photos, Gemälden, Wochenschauaufnahmen, diese Vermengung und Überlagerung von Bruchstücken, spiegelt anschaulich den Prozeß des Erinnerns wider. Bedeutendes und Bezeichnendes wird mit Belanglosem vermischt, manches wiederholt, eine klare Chronologie gibt es nicht, die Anordnung scheint intuitiv, vieles bleibt vage.

Gerade dadurch jedoch wird deutlich, daß dies nicht nur eine künstlerisch herausragende Dokumentation über ein weitgehend vergessenes Stück Berliner Stadt- und Kulturgeschichte ist, sondern auch eine geistreiche, dabei ganz unaufdringliche und sehr anregende Reflexion über das Erinnern und das Vergessen, über individuelles wie kollektives Gedächtnis. Und über die Frage, was bleibt – von einer Zeit, einer Kultur, einem Leben.

Zusammengetragen werden, wie es einmal in „Dämmerung“ heißt, „die Scherben unserer Erinnerungen“ – ein wenig wehmütig, aber nicht sentimental, schon gar nicht nostalgieselig. Die großartige, symbolträchtige Bühne, an dem dies anno 1993 hauptsächlich geschah, ist das damals geschlossene, angestaubte, leergeräumte Nobelrestaurant Ganymed am Schiffbauerdamm, gleich neben dem Berliner Ensemble, das eine Art Epizentrum der hier erinnerten Ostberliner Bohème der fünfziger Jahre darstellte.

Hegel, heißt es in „Dämmerung“, habe sinngemäß gesagt: Erst wenn die Dämmerung über die Dinge des Lebens hinfällt, beginnt (...) das philosophische Begreifen dessen, was historisch geschehen ist. Darauf mag sich der Titel des Films beziehen; ich interpretiere ihn noch etwas anders: Der Film kreist einerseits um eine Morgendämmerung, den Aufbruch in eine – vermeintlich – „neue“ Zeit, kreist zumindest um Jugendjahre – Peter Voigt war ja damals selbst jung und Teil der hier behandelten kleinen Szene. Von einer Morgendämmerung mag man auch sprechen, wenn man an all die Hoffnungen denkt, welche mit der jungen DDR verbunden waren – und die doch sofort getrübt wurden durch jene doktrinäre Form des Sozialismus, samt all ihrer, wie es einmal heißt, „Ungerechtigkeiten, Härten, Verfolgungen“, die meiner Meinung nach zwangsläufig scheitern mußte. Womit wir bei der Abenddämmerung wären: Dieser Film entstand, wie gesagt, 1993, als alles längst vorbei war, nicht nur die Sozialismus-Hoffnungen und was alles damit verbunden war, sondern die ganze DDR. Der Film zeigt Menschen, die in fortgeschrittenem Alter an ihre Jugend zurückdenken, als sie Avantgarde waren oder sich zumindest dafür hielten. Er zeigt 1993 entstandene Bilder von der Gegend zwischen Bahnhof Friedrichstraße und Invalidenstraße, die inzwischen ihrerseits historisch sind – wie in der Friedrichstraße, so gibt es natürlich auch in der Albrechtstraße nicht mehr diese Baulücken, von der alten Albrechtstraße 11, in deren Vorderhausrest die Hajo-Bar war, ist inzwischen auch das Hinterhaus verschwunden, wo in der Invalidenstraße einmal die „Koralle“ war, steht jetzt eines dieser Hotels. Der Film zeigt, wie wenig an den Schauplätzen des erinnerten Geschehen schon 1993 jene noch finden, sehen konnten, die in den Fünfzigern nicht dabei gewesen waren, noch nicht gelebt haben.

Was bleibt? Nach dreißig Jahren ein paar Erinnerungsfetzen, oft ungenau oder sogar falsch, immer unschärfer werdend, und selbst diese nur auf eine Lebenszeit: Viele der in „Dämmerung“ sich Erinnernden weilen inzwischen nicht mehr unter uns, und so sind weitere zwanzig Jahre später auch ihre Erinnerungen ausgelöscht, sofern sie nicht festgehalten wurden, etwa in einem Film wie diesem.

*

Im Publikumsgespräch nach der Aufführung am 12. Mai 2014 berichtet Peter Voigt, wie im Freundeskreis aus den Fifties die Idee entstanden sei, man sollte doch viele der Anekdoten von damals, aber auch die Stimmung jener Jahre vor dem Mauerbau einmal auf Film festhalten.

Der Einfall, auf einem Friedhof zu drehen, wurde aus tontechnischen Gründen rasch verworfen. Das seinerzeit geschlossene Ganymed bot dann eine viel bessere, auch aussagekräftigere Bühne.

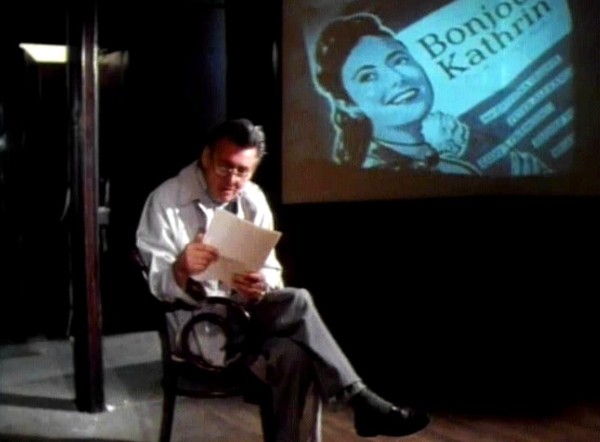

Historisches Filmmaterial war zuvor von einer Leinwand abgefilmt worden (man hört es an dem „Lautsprecherton“) und wurde nun an eine Wand des Weinrestaurants projiziert.

Rolf Ludwig konnte vor der Kamera keine Erinnerungen mehr beisteuern, sondern nur noch den berühmten Text Wolfgang Borcherts lesen. Vor einem weiteren Drehtermin starb der Schauspieler.

Der fertige Film sei 1992 auf viel Widerwillen, sogar Empörung gestoßen, insbesondere bei Westlern. Dementsprechend fand er auch keine große Verbreitung. Peter Voigt sei Verharmlosung der politischen Verhältnisse in der jungen DDR vorgeworfen worden. Als besonders übel habe man empfunden, daß Karl-Eduard von Schnitzler zu Wort gekommen war.

Solche Kritiker übersahen offenkundig, daß erstens in „Dämmerung“ (der zunächst viel plumper „Götterdämmerung“ heißen sollte) von politischer Verfolgung sehr wohl die Rede ist. Daß zweitens Schnitzler zwar nicht unbedingt als ein Fremdkörper, mit Sicherheit aber als ein Außenseiter in den Film eingebaut wurde: Er kündigt den Beginn seines Statements selbst an und er ist der einzige Zeitzeuge, von dem gezeigt wird, wie er aus dem Bild geht, den Film buchstäblich verläßt. Und drittens: Dies sollte keine wissenschaftliche, ausgewogene Abhandlung über die Ost-Berliner Kulturszene in der Zeit zwischen der Gründung der DDR und dem Mauerbau sein, sondern eine Sammlung von Erinnerungen und Anekdoten, eine Reflektion über das Vergehen von Zeit und über den Prozeß des Erinnerns und des (auch und gerade kollektiven) Vergessens – wobei Voigt selbst thematisiert, wie das Gedächtnis trügen und die eigene Vergangenheit, erst recht die eigene Jugend, verklären kann.

Vor zwanzig Jahren als nostalgieselige Verharmlosung verdammt, wird „Dämmerung“ mittlerweile – wo sich die Erinnerung an die DDR mit zunehmendem zeitlichem Abstand verfälscht, von manchen womöglich genau so konsumiert. Beides zeigt, daß man diesen Film mißverstanden, ihn womöglich nicht einmal aufmerksam verfolgt hat.

J.G.

Quellen der filmographischen Angaben: http://www.filmportal.de/film/daemmerung-ostberliner-boheme-der-50er-jahre_d4ef51ef045c4a08a73b9ba4a5ed6161 (besucht am 29.4.2014; Filmlänge und Filmformat), Originalvor- und -abspann (alle weiteren Angaben).

Bilder: Brandenburger Filmbetrieb.